为何盛世忆旧事,为了不忘来时路

当沈阳北大营的火光撕裂1931年的夜空,“九一八”的枪声不仅击碎了东北的宁静,更将一座座学府卷入了长达十四年的抗争洪流。那些流亡的课本、灯下的手稿、染血的战旗,共同书写了一段“弦歌不辍、救亡图存”的红色篇章——这是属于东北高校的抗战记忆,是民族危难中知识分子用风骨铸就的精神长城。

山河破碎时

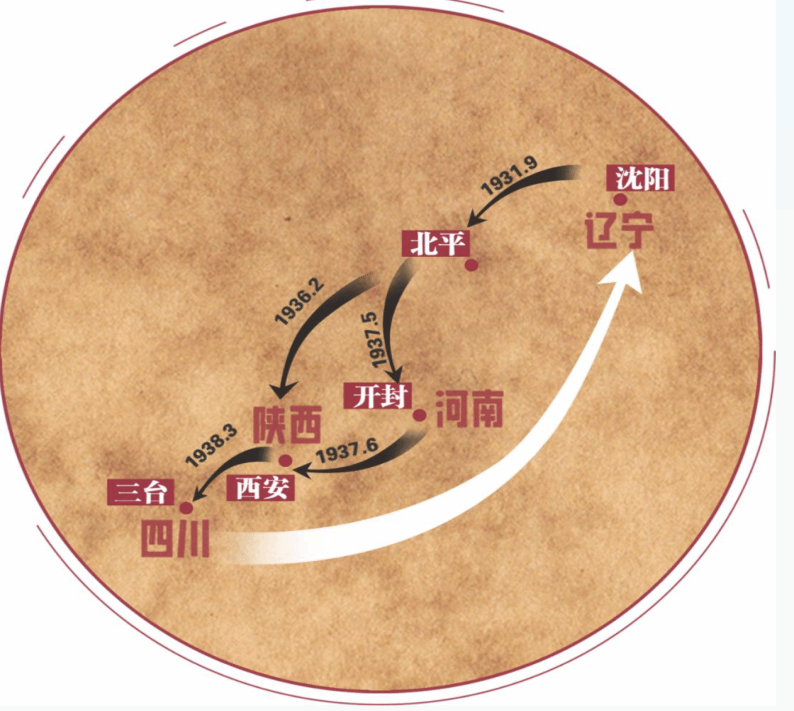

流亡路上的信念是播撒知识的火种

“美丽幽静的校园成了日本兵营,图书馆旁建起马厩”,东北大学档案馆的记载,道出了沦陷初期的屈辱。日军铁蹄踏过东三省的田野,校牌旁持枪士兵的阴影,让书桌倾颓、弦歌将断。一双沾满泥土的手紧攥着撕碎的课本,那是文明对野蛮最无声的反抗。1931年深秋,3000余名东北高校师生开始了悲壮的流亡。风雪中,他们背负书箱与仪器,沿铁路蹒跚西行,从北平到开封,从西安到四川三台,踏出一条跨越万里的“学术长征”路。[1]有学生怀中始终护着泛黄的《东北通史》手稿,那是他们对故土最深沉的眷恋——身后是沦陷的家园,前方是未知的荒野,唯有知识与信念,是流亡路上不灭的火种。

“流亡”路线图

来源:中国教育网

这张图片原载于日本所发行的明信片,展现的是日军侵占东北大学后,士兵在大学门前持枪站岗的画面。

来源:中国教育电视台一频道

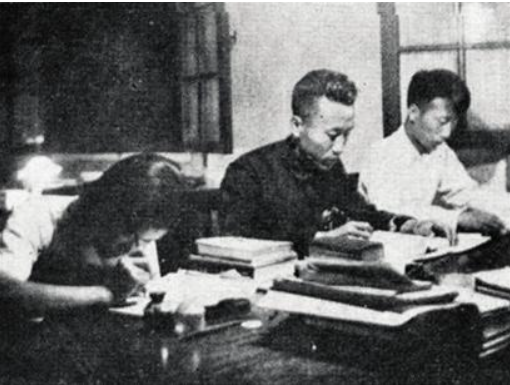

东北大学入川记

来源:中国教育电视台一频道

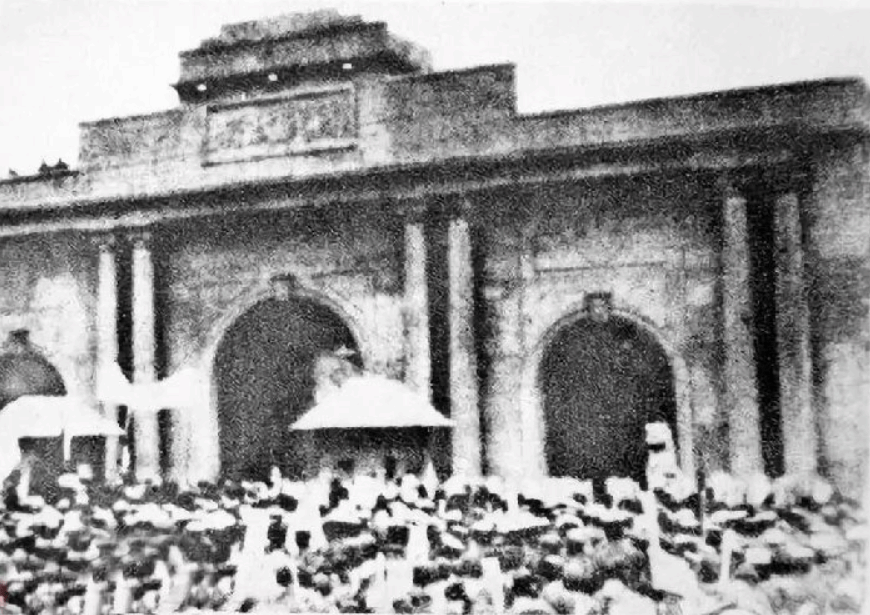

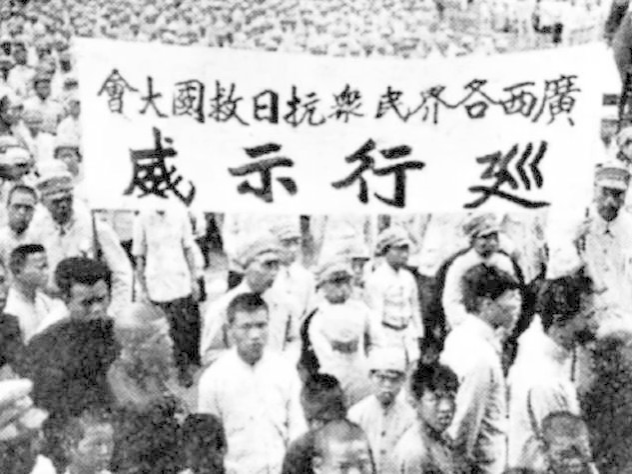

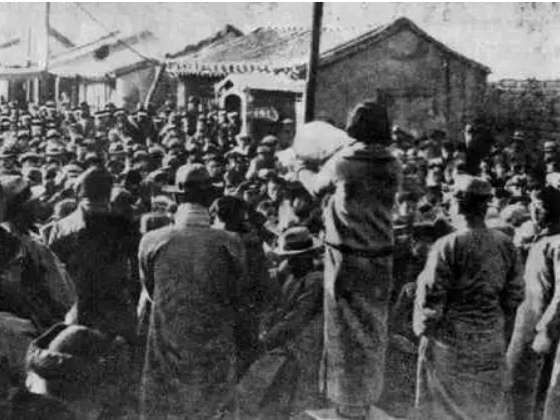

1931年,“九一八”事变后,北平、上海等地学生在南京国民党政府门前示威,抗议蒋介石的不抵抗政策,要求出兵抗日。

来源:中国日报网

日军侵占下的沈阳市区

来源:维基百科

来源:抗日战争纪念网

来源:北京日报

来源:中国青年网

烽火课堂里

纸笔作枪的坚守是不屈的民族脊梁

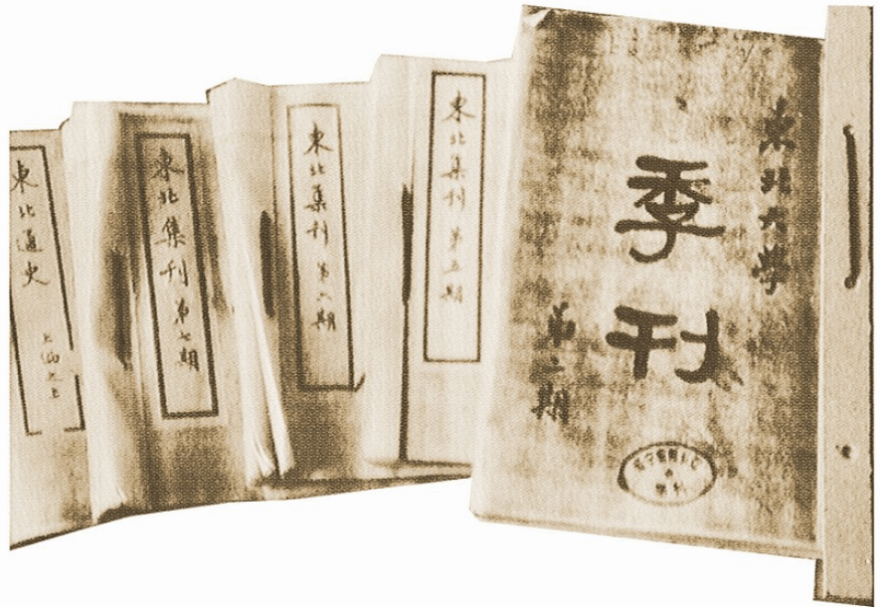

流亡途中,课堂从未真正停摆。1935年北平街头,“一二·九”游行队伍中,以东北大学为首的各高校校旗在寒风中猎猎作响。作为这场爱国运动的中坚力量,学子们高喊“停止内战,一致抗日”,用青春的热血撞开了思想的闸门。音乐教师阎述诗在颠簸的旅途中谱写出《五月的鲜花》,课堂化作烽火台,乐谱成为冲锋号,让爱国的旋律响彻华北大地。在四川三台的油灯下,另一种形式的抗争正悄然进行。1942年,各高校师生们围坐桌前,编纂《东北集刊》《东北要览》,墙上的地图密密麻麻标注着“收复东北建设计划”。15位教授带领青年学子秘密撰写战后重建方案,他们在文科研究所的誓词中宣告:“以研究东北为第一使命,教导青年认识东北为第二使命。”[2]这些手稿里,藏着知识分子对胜利最坚定的预判——“胜利终将归还故土”。更有学子选择直面枪林弹雨。辽东密林中,学生苗可秀率领“少年铁血军”突袭日军据点。就义前夜,他在信笺上写下:“凡国有可庆之事,当告于我;国有可痛可耻之事,亦当告于我……”[3]这份未寄出的信,成了留给同窗的精神遗嘱。29岁的他用生命践行了“以身殉国”的誓言,而像他这样血染沙场的高校师生,共有80余人。[4]他们的英魂,与《义勇军进行曲》的旋律共振——这首歌的灵感,正源自东大学子高鹏向聂耳口述的《誓词歌》,那是用青春与热血谱就的民族强音。

来源:人民日报

东北大学师生走在“一二·九”运动游行队伍的最前列。

来源:中国教育报

北平一二九学生游行

来源:北京晚报

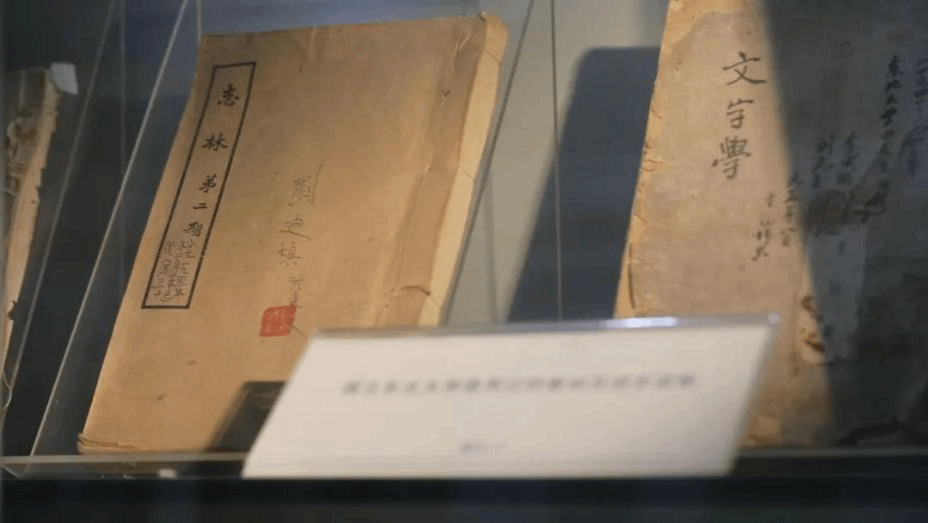

东北内迁三台时的校刊

来源:抗日战争纪念网

1935年12月9日,清华大学社会系大四女生陆璀在西直门外,向学生和附近群众讲话。

来源:央广网

来源:人民日报

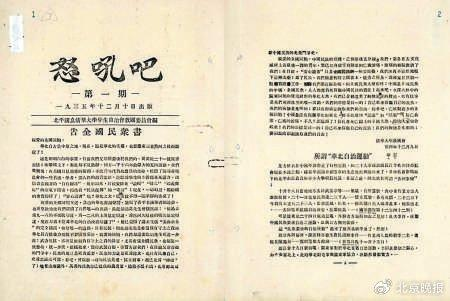

告全国民众书

来源:北京晚报

1936年1月19日,《救国时报》对一二九运动的报道。

来源:中部战区某档案馆

来源:中国青年网

“一二·九”运动领导人之一黄敬登上电车发表演说。

来源:人民网

学生在游行示威时,奋起抢夺反动军警的水龙。

来源:七一网

薪火相传处

永不褪色的传承是鲜红的精神基因

1946年,当东北大地迎来久违的和平,散落在各地的师生们陆续回到满目疮痍的校园。在图书馆的废墟间,一枚斑驳的藏书印章静静躺在阳光下,见证着那段烽火岁月。战火带走了半数藏书,却未能熄灭求知的火种。复校仪式上,师生们共同栽下青松,那挺拔的树苗,象征着穿越战火的生命力,更寄托着对未来的坚定信念。

如今,在东北各高校的校史馆里,"英烈墙"前总能看到年轻学子驻足的身影。那些泛黄的照片和手稿,无声诉说着"读书不忘救国"的动人故事。“勇赴国难、自觉担当、顽强苦斗、舍生取义、团结御侮”的东北抗联精神,早已融入高校的血脉,成为最厚重的思政教材。从可可托海矿区的科研攻坚,到白鹤滩电站的技术突破,再到神舟发射场的青春身影,当代东北高校学子正用专业所长续写“爱国”的答案。

抗战胜利后,东北大学(三台)全体教职员工在校门前合影留念。

来源:人民日报

苗可秀等返回东北参加义勇军

来源:人民日报辽宁频道

1931年,“九一八”事变后,北平、上海等地学生在南京国民党政府门前示威,抗议蒋介石的不抵抗政策,要求出兵抗日。

来源:中国日报网

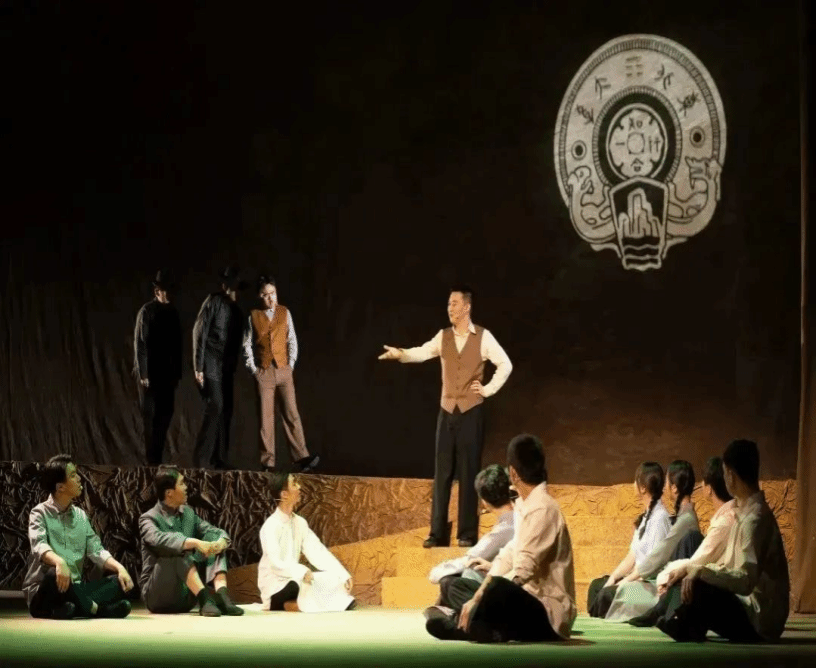

东北大学百年校庆校史剧《同行》首演

来源:人民日报辽宁频道

白鹤滩水电站首批机组安全准点投产发电

来源:岳阳市人民政府

可可托海三号矿坑“变身”景区,独特的地理环境吸引游客。

来源:新华社新闻官网

东北抗联雕塑馆内的作品——《露营之歌》

来源:新华社

东北抗联博物馆内的“夜袭克山”战斗场景复原 资料图

来源:新华社

东北人民欢庆抗战胜利

来源:中国人民抗日战争纪念馆

时代新征程

接续奋斗的使命是复兴路上的青春担当

在新时代的征程上,那段烽火岁月凝练的精神依然熠熠生辉。校园里,历史的回响化作前行的动力,师生们以不同的方式传承着红色基因。课堂不仅是知识的殿堂,更成为培根铸魂的沃土,先辈们"读书不忘救国"的誓言激励着新一代学子将个人理想融入国家发展。

学术研究不再局限于书斋,而是面向国家战略需求,瞄准科技前沿,以创新突破回应时代课题。青年学子们深入基层,投身社会实践,在乡村振兴、边疆建设、生态保护等领域贡献智慧与力量。红色文化主题活动、校史教育、英烈精神宣讲等,让历史的记忆鲜活起来,成为思政教育的生动教材。

从救亡图存到民族复兴,教育的使命一脉相承。今天的高校师生,正以更加自信的姿态接续奋斗。他们深知,爱国不仅是烽火年代的舍生取义,更是和平年代的脚踏实地;担当不仅是危难时刻的挺身而出,更是平凡岗位的执着坚守。这种精神传承,让学术的追求与国家的命运紧密相连,让青春的绽放与时代的脉搏同频共振。

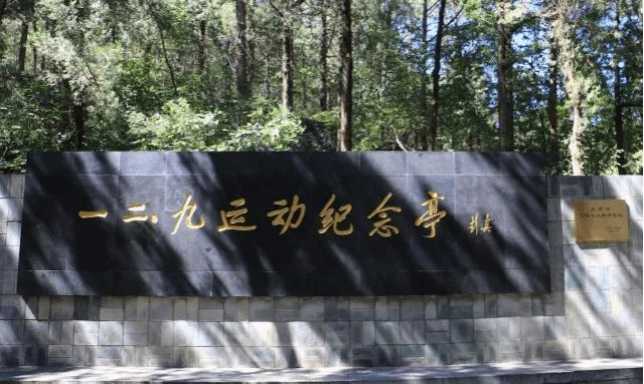

清晨的“一二·九园”雕塑群前,百名学生列队升旗,童声合唱的《五月的鲜花》与雕塑坚定的眉眼、学子青春的面庞叠印——那是跨越时空的精神对话,是“不忘来时路”的生动注脚。烽火中的课本、未竟的论文、带弹孔的战旗,见证了教育如何成为永不陷落的精神要塞。当书桌不再漂泊,当战歌化为校歌,那段血火淬炼的“不退”精神,终将如恒星般照亮民族复兴的征途。为何盛世忆旧事?只为在回望中汲取力量,让学术的脊梁永远挺直,让爱国的薪火代代相传。

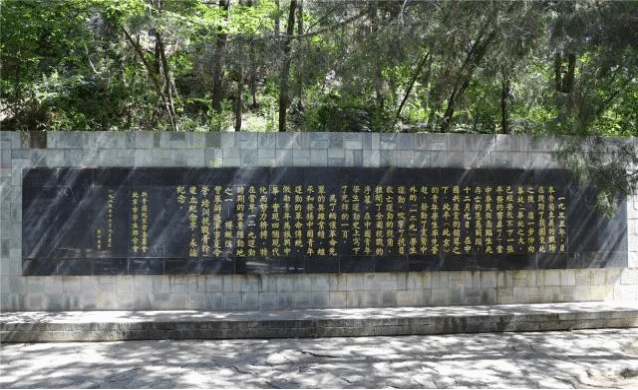

位于北京植物园樱桃沟的“一二·九”运动纪念亭

来源:人民日报

东北大学建校100周年人民网连载

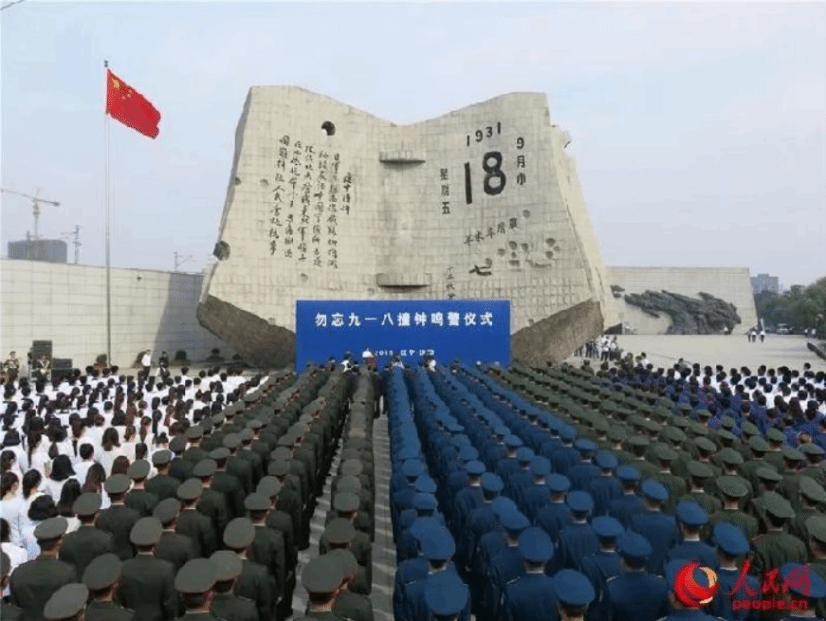

九一八历史博物馆残历碑

来源:人民网

来源:CCTV百家讲坛

八路军一二九纪念馆

来源:华夏经纬网

一二九纪念馆抗战书屋

来源:中国新闻网

设为首页

设为首页  加入收藏

加入收藏 English

English English

English